京都の八幡市にある正法寺は、穴場の名所です。

特別公開中のみ拝観できますが、見どころが多いお寺です。

京都の八幡市は、背割堤の桜や石清水八幡宮の参拝に行かれる方も多いです。

私も、その帰りに偶然、正法寺が公開日になっていたので、寄りました。

実際に正法寺を訪れると、とてもステキなお寺でした。

ガイドさんがおひとり付いて案内してくれました。

正法寺は徳川家康ゆかりの寺なので、歴史が好きな方も楽しめるお寺です。

そんな京都八幡市の正法寺の見どころやアクセス情報、公開日を紹介します。

京都八幡市の正法寺は穴場の名所!口コミで人気

たまたまこの日に特別公開をしているのを観光パンフレットで知り、訪れた正法寺です。

行かれた人の口コミを見るとなかなか好評

- 静かで心落ちるける場所。

- 境内が広く見どころたっぷり。

- 歴史を感じさせる建物や仏像が堪能できる。

などなど。

そして先に私の感想を述べますと

皆さんの言う通り、行ってよかったお寺でした!

ですから、正法寺を訪れてみたいと思う人がいたら、参考になれば、と詳しく紹介したいと思います。

ちなみに正法寺という名前のお寺は多く、調べるといくつか出てきます。

こちらは、京都八幡市の正法寺です。

すでに疲れていた足を動かしながら歩くこと、約20分。

美しい桜とともに何か雄大さただよう雰囲気が感じられる唐門が見えてきました。(上の写真)

こちらの左手の方に入り口があります。

正法寺は特別公開中のみ拝観できる!見どころたっぷり

拝観料は700円でした。

正法寺以外のお寺や松花堂庭園なども訪れる方は、お得な拝観チケットもあります。

正法寺の由緒

正式名称は徳迎山 正法寺です。

徳迎山正法寺は今から約820年前、鎌倉時代の建久2年(1191年)に、天台宗の寺として開創されました。鎌倉幕府御家人・高田蔵人忠国が、本寺を開いたと寺蔵文書が伝えています。

室町時代後期に浄土宗に改宗。後奈良天皇の帰依を受け、天分15年(1546年)に勅願寺となりました。

江戸時代に志水宗清のお亀(相応院)が、徳川家康の側室となり、後の尾張藩祖・喜直の母となります。その後本寺は相応院の菩提寺となり、近世を通して尾張藩の厚い庇護を受けてきました。

現在の伽藍は相応院の寄進によるもので、寛永6年(1629年)頃に健立されたものです。本堂・唐門・大方丈(いずれも重要文化財)のほか、小方丈・書院・鐘楼(いずれも京都府指定文化財)など、近世前期の建物を当時の規模そのままに保っています。

引用元:パンフレットより

受付をしたら、八幡市観光協会のガイドさんが付き添っていろいろ説明をしながら案内してくれました。

参拝に来られている人は少なかったので、私だけに1人のガイドさんが付いてくれたので、より理解できて、じゅうぶんに楽しめました。

枯山水庭園

そして、まず目に飛び込んできたのは、素敵な枯山水庭園でした。

本堂・方丈の前から見えます、白砂と白組で作られた枯山水庭園に桜が見ごとに美しく、何とも言えない風情が感じられます。

空の青さも映えて見えますね。

本堂(重要文化財)

続いて本堂へ。

写真撮影はできませんでした。

阿弥陀如来及両脇坐像

出典:パンフレットより

本堂の御本尊、観音勢至菩薩を従えた阿弥陀如来三尊像が安置されています。

浄土系寺院の本堂には内陣(ないじん)と外陣(げじん)があり、結界と言われる策によって分かれています。

私たちがいるこちら側が外陣(現世)で、阿弥陀如来を安置したほうが内陣で極楽浄土を表しているそうです。

本堂でたっぷり説明を聞き、続いて案内してくれたのは宝雲殿です。

宝雲殿

宝雲殿に入ってドアを開けると、思わず「うわっー。」と(小さいですが)声が漏れてしまいました。

大きな仏様が目の前に!

木阿弥陀如来坐像(重要文化財)

出典:パンフレットより

大きな仏様がすぐ間近にいらっしゃいます。

中品中世の説法を結んで坐す巨大な像、木阿弥陀如来坐像です。

後背に13体の化仏を配した480cmに及ぶ大作です。

光背にまだ金は残っているものの、仏様自体はほとんどはがれてしまっていました。

元は石清水の本仏でしたが、神仏分離令により別地へ移され、正法寺が引き取るためにこの宝雲殿を建てられました。

仏様が大きいので、後から壁を作られたそうです。

また、こちらの木阿弥陀如来坐像ですが、快慶の作ではないかと言われているものの、今でははっきりわからないということです。

その後は小方丈・書院へと案内されました。

小方丈・書院

それぞれのお部屋の様式、格式の違いによる天井の見方、襖絵などそれぞれ詳しい説明をしていただけます。

庭園

小方丈からも庭園が見えます。

小方丈から見る庭園と、書院の方から見る庭園では、同じ庭園でも趣が違って見えました。(写真を取りそびれました。)

秋の季節には紅葉が美しいそうです。

続いて最後は大方丈。

大方丈(重要文化財)

禅宗寺院の方丈の一般的な構成と同様で、後室中央は仏間になっています。

障壁画、襖絵は、狩野探幽につながる作家と推測されています。

襖絵

大方丈の襖絵は二条城にある松の木の襖絵と似ていました。

また、二条城には鶯張りというキュッキュッと鳴る床がありますが、正法寺でも同じようになる床がありました。

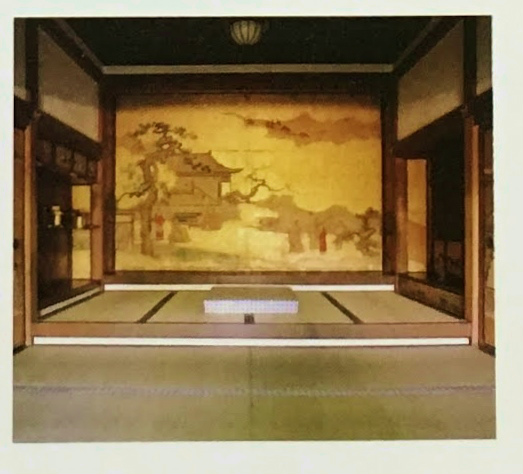

上段の間

出典:パンフレットより

高貴な方などを迎える公的な室空間です。

床の間は西側に、その右方に書院、反対の左方に違い棚がある珍しい形式になっています。

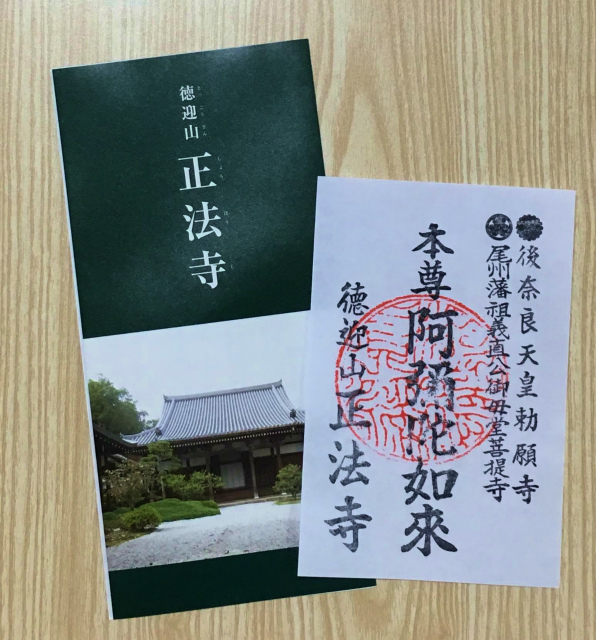

正法寺の御朱印

御朱印は書き置きのものだけになります。

200円です。

京都八幡市の正法寺のアクセス情報・公開日

| 名称 | 徳迎山 正法寺 |

| 住所 | 〒614-8062 京都府八幡市八幡清水井73 |

| TEL | 075-981-0012 |

| 2021年公開日 | 4月3日(土)・4日(日) 5月22日(土)・23日(日) 6月19日(土)・20日(日) 10月23日(土)・24日(日) 11月20日(土)・21日(日) |

| 参拝時間 | 午前10時30分~午後3時 |

| 拝観料 | 700円 |

| アクセス | 京阪本線「八幡市」駅下車→京阪バス「走上り」バス停下車 徒歩3分 |

| 駐車場 | あり30台 |

| HP | http://shoboji.or.jp/ |

| 地図 |

2021年4月の情報です。

レンタサイクルもおすすめ

正法寺のHPや観光パンフレットには、アクセス方法にバスが載っていますが、私は八幡市の駅から歩いていきました

駅前の観光案内所で聞くと「バスの本数が少ないから歩いて行ったほうがいいよ。」と言われたからです。

歩くと片道20分かかります。

まだ体力に余力がある時点なら大丈夫でしょう。

私はすでにそれまでにウロウロしたあとだったので、正直、足は辛かったです。(^^;)

駅前にあるレンタサイクル(500円)を借りたらよかったと思いました。

八幡市内3ヶ所から利用・返却が可能です。

申込場所:八幡市駅前観光案内所、松花堂庭園、四季彩館

*各施設の休業日は利用できません。

また今度、八幡市観光をするならレンタサイクルを借りて、もっといろいろ訪れてみたいと思っています。

おわりに

私が春に京都八幡市の石清水八幡宮を 訪れた帰りに寄った正法寺を紹介しました。

歴史を感じるとても素敵なお寺です

約1時間のガイドさんによる案内付きでした。

一つ一つていねいに説明してくださるので、よくわかり勉強になりました。

ゆっくり見せていただけるので、時間に余裕を持って行かれるといいです。

本当に見どころたっぷりで、寺社巡りが好きな方におすすめですよ。

駅から離れているので、静かで穴場スポットかもしれません。

興味がある方は、一度行ってみて下さい。

コメント