6月や7月に神社にお参りに行くと、輪っかが置いてあって、くぐっているのをみかけたことはありませんか?

これは、茅の輪(ちのわ)くぐりと言います。

通常、6月と12月にかけて神社で設置されます。

茅の輪をくぐることで、厄払いになります。

そう聞くと、半年ごとにくぐりたくなりますね。

茅の輪くぐりの意味に設置時期、作法などを紹介します。

茅の輪くぐりとは神社で行われる厄払いの神事

茅の輪とは、かやなどの植物で作られた大きな輪っかのこと。

この茅の輪をくぐりながら無病息災や厄除け、家内安全を願う行事が神社にあります。

通常、6月と12月の末に、日本の多くの神社で行われる、厄払いの神事。

6月に行う神事を、夏越の大祓(なごしのおおはらえ)と言います。

茅の輪に利用される茅には、身についた厄を払う力があるとされています。

半年間での罪や穢れ、災厄をお祓いするために、行われる茅の輪くぐり。

神事は6月末ですが、輪の設置は数日間されている場合が多いです。

年末の茅の輪くぐりは、12月の末の大晦日までが基本ですが、神社によってはお正月の期間も設置していることもあります。

茅の輪のくぐり方

では、茅の輪はどうやって、くぐったらいいでしょう。

基本のくぐり方を紹介します。

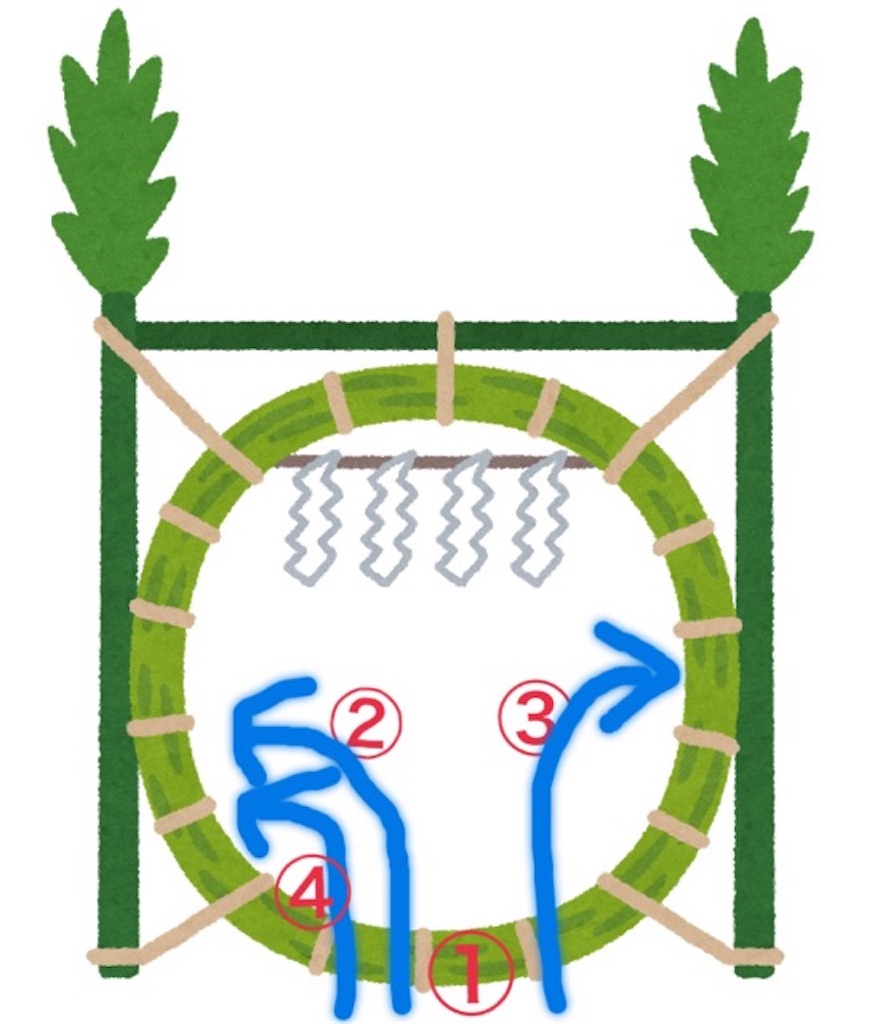

一般的に茅の輪は、∞(無限大マーク)の文字を書くようにくぐります。

- 茅の輪の正面で一礼をします。

- (1周目) 左足でまたいで茅の輪をくぐり、輪っかの左側を通って正面に戻ってきて一礼します。

- (2周目) 右足でまたいで茅の輪をくぐり、輪っかの右側を通って正面に戻ってきて一礼します。

- (3周目) 左足でまたいで茅の輪をくぐり、輪っかの左側を通って正面に戻ってきて一礼します。

- 最後に 茅の輪をくぐり、拝殿の前でお参りします。

茅の輪くぐりは、祝詞を唱えながら行うこともあります。

多いのが、

「祓え給へ 清め給へ 守り給へ 幸へ給へ」

(はらえたまえ きよめたまえ まもりりたまえ さきはえたまえ )

です。

神社によって唱える祝詞は他の祝詞だったり、作法も異なります。

和歌を唱えながら、茅の輪をくぐる神社もあります。

茅の輪くぐりのそばには、説明書きがされていることが多いので、確認しましょう。

茅の輪くぐりで注意すること

茅の輪くぐりをされるうえで、気をつけておくこともお伝えします。

茅の輪の茅を引き抜いたり、持って帰ってはいけません。

神社によっては、小さい茅の輪のお守りを用意されているところもあります。

欲しい場合は、授与所で購入しましょう。

最後に

神社の茅の輪くぐりについて紹介しました。

6月と12月末に設置されます。

見かけたら、くぐってみるといいですね。

厄払いになりますよ。

コメント